DER WELTVERACHTER

17. Juni 2008 | Von admin | Kategorie: FotografieROBERT FRANK (*1924)

Die oft mit fundamentalem Ernst und kunsthistorischem Wortgeklingel besprochene Fotografie grenzt in manchen Fällen an Heiligenverehrung als seien die Verursacher weit außerhalb des natürlichen Raumes beheimatet. Ihre Sorgen, Ängste, Nöte, Hoffnungen, Sehnsüchte, persönlichen Schicksalsschläge, die Würze des Lebens wird in solchen betont sachlich vorgetragenen Deutungen gerne außer Acht gelassen. Dies liegt auch daran, dass die Fotografie keine eigene Sprache hat, weder im Verdacht steht, Wahrheit zu besitzen noch ein eigenes Wesen zu haben, allenfalls ein Phänomen darstellt, das mit des Fotografen eigener Auffassung von Wirklichkeit gleichgesetzt wird.

So desillusionierend Fotografie zu betrachten, kann leicht zu der Annahme führen, es sei doch nur eine von jedermann leicht erlernbare Fingerfertigkeit. Von Kritikern an der Fotografie wird dieses Todschlagargument zu gerne ins Feld geführt, aus Unkenntnis, Ignoranz, Sturheit, weil der noch so geniale Fotograf auf ein technisches Gerät angewiesen ist und seine Arbeit rein gar nichts von der Heiligkeit eines an sein Werk handanlegenden Malers oder Skulptors gemein hat.

Schiebt man jedoch die rhetorische Kulisse beiseite, führt dies zu ganz anderen Ergebnissen. Dann taucht plötzlich hinter der Kamera ein Künstler auf, der seinen Blick auf den praktizierten Irrsinn da draußen auf Zelluloid bannt. Vielleicht versteht man das sperrige Werk von

Robert Frank am ehesten, wenn man sich das nervtötende Filminterview mit seinem Sohn Pablo ansieht. Darin steckt soviel väterliche Verzweiflung, dass es einen schaudert.

Pablo hat sich irgendwann den goldenen Schuss gesetzt, Robert Franks Tochter kam in jungen Jahren bei einem Unfall ums Leben. Vor diesem Hintergrund lesen sich Franks kontemplative Fotografien, seine düsteren Filme wie das Vermächtnis eines grüblerischen, vom Rummel zurückgezogen lebenden Mannes, der am Sinn des Lebens zweifelt und deshalb bewundert wird, weil zum Künstlersein offenbar die Weltverachtung gehört.

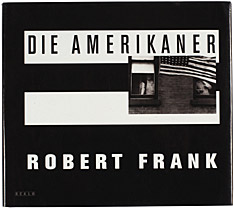

Als Andy Warhol noch an seinem Image schraubte, hatte Robert Frank mit der Veröffentlichung von THE AMERICANS längst seinen fotografischen Zenit überschritten. MAGNUM-Despot Henri Cartier-Bresson mochte ihn nicht in den elitären Kreis aufnehmen, weil er wahrscheinlich ahnte, dass ihm Robert Frank den Rang des gefeierten „Jahrhundertfotografen“ ablaufen könnte. Also wechselte Frank als einer der Hauptakteure der Beat Generation ins Dokumentarfilmfach und landete dort einen grandiosen Erfolg, der seine künstlerische Sonderstellung noch einmal nachhaltig untermauerte.

Frank drehte einen Dokumentarfilm über die selbsternannten Street Fighter und Rebellen der Rockszene, die Rolling Stones. Mick Jagger und die Seinen zeigten sich allerdings überhaupt nicht amüsiert über Robert Franks Ergebnis und setzten alle juristischen Hebel in Bewegung, um den Dokumentarfilm zu verbieten. Erst 30 Jahre später, nach Ablauf der Sperrfrist, wurde der Film 2007 in deutscher Erstausstrahlung auf dem deutsch-französischen Kulturkanal Arte ausgestrahlt.

Ein paar Kilometer unterhalb des Pophimmels, tief im Westen der Ruhrgebietsstadt Wanne-Eickel, wo der Mond am schönsten ist, wie es in einer Liedzeile heißt, liegt in der Atelierwohnung des Künstlerehepaars Jürgen Grislawski und Brigitte Kraemer eine „Reliquie“ von Robert Frank; ein Stück Sperrholz aus der Innenverkleidung eines inzwischen ausrangierten Hanomag-Campingmobils, versehen mit der Signatur des gebürtigen Schweizers.

Die Geschichte dazu ist wenig prickelnd, sie verdeutlicht aber in der Geste, welche Strahlkraft der Name Robert Frank auf eine gestandene und selbst auf nationaler Ebene erfolgreiche Fotografin wie Brigitte Kraemer ausübt.

Das Paar kutschierte Monsieur Godfather zu den Drehorten des Ruhrgebietsfilms „Hunter“ nach Duisburg. Als fotografierende Expertin für Migration im Ruhrgebiet hatte Brigitte Kraemer für Robert Frank die Kontakte zu den türkischen Hauptdarstellern vermittelt. Auf der Fahrt nach Duisburg signierte Robert Frank das Campmobil, wie man das eben so macht, wenn man von anderen im Auto mitgenommen wird. Als der Wagen eines Tages geschrottet werden sollte, schnitt Jürgen Grislawski zuvor die entsprechend aufgewertete Stelle der Innenverleidung mit einer Stichsäge heraus.

Eine der bedrückensten Fotografien ist in Robert Franks BLACK WHITE AND THINGS abgedruckt. Es handelt sich um eine 1952 in Paris aufgenommene Szene, die bezeichnend ist für eine behauptete Weltanschauung, dass manche Leben wertvoller seien als andere. Auf der Fotografie ist zu sehen, wie vier Jungen sich einen Spaß daraus machen, ein von schwerer Feldarbeit geschundenes Pferd mit Steinen zu bewerfen. Mit etwas Phantasie lässt sich die Szenerie auf die Jetztzeit übertragen, in welch zynischer und menschenverachtender Form die Jungen mit bettlägerigen Alten im Pflegeheim umgehen.