DOPPELPLUSGUT

14. Juni 2008 | Von admin | Kategorie: FotografieJUSTYNA HARONSKI / JACQUELINE SCHEIBEL, 2008

Besser gehts nicht: Knapp einen Monat nach einer in allen Punkten stimmigen und emotionsgeladenen Diplompräsentation an der Ruhrakademie in Schwerte werden die jetzt im doppelten Sinne „ausgezeichneten“ Designerinnen Justyna Haronski und Jacqueline Scheibel mit einem „iF communication design award 2008“ nobiliert.

Insgesamt bewarben sich in diesem Jahr 1290 Gestalter aus 16 Ländern, wobei der Anteil an eingereichten Arbeiten aus Asien besonders groß gewesen sein soll. Im Rahmen eines Festaktes werden im September in München die 310 Preisträger/innen geehrt. Erst am Abend der Preisverleihung werden Justyna Haronski (Remscheid) und Jaqueline Scheibel (Wuppertal) darüber informiert, ob sie auch zu den Gewinnern der 30 „iF gold awards“ zählen, deren Arbeiten zu den 30 besten des Wettbewerbs gehören.

Erste Reaktion der Ruhrakademie-Absolventinnen: „Zu schön, um wahr zu sein.“

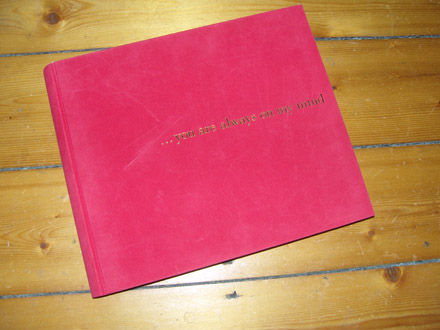

(Prämiertes Luxus-Fotobuch. Auflage: Fünf Exemplare. Die Diplomarbeit wurde von HD Schellnack und mir betreut.)

NOTIZEN ZUR DIPLOMARBEIT VON JUSTYNA HARONSKI UND JACQUELINE SCHEIBEL

Erinnern sich Zeitgenossen an die Fünfziger Jahre, wäre manch einer froh, wenn dieses Jahrzehnt gleich aus dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht worden wäre. In der Bundesrepublik war es die bleiernde Zeit der Adenauerära, die Zeit des kollektiven Verdrängens, Vergessens, Schweigens und Verschweigens, der Verbote, um nicht ständig an die Schuld des zwölf Jahre währenden „tausendjährigen Reiches“ erinnert zu werden. Niemand hinderte Lehrer und Eltern an schwarzer Pädagogik. Im Alter von 14 Jahren begannen Jugendliche in der Regel mit ihrer Lehre, ab 21 waren sie volljährig. Frauen mussten per Gesetz den ehelichen Pflichten nachkommen. Männer konnten den Arbeitsvertrag der Ehefrauen kündigen. Homosexualität stand unter Strafe.

In diesem von Traumata geprägten Wiederaufbaujahrzehnt drangen jugendliche Erweckungssignale über den großen Teich geradewegs in die tauben Gehörgänge der Bundesrepublikaner. Es waren wilde, laute, schnelle Rhythmen, die der Bigotterie der Adenauerära gehörig den Marsch bliesen.

In Verbindung mit einer rebellischen Attitüde und nonkonformer Hipster-Mode eines James Dean ließen die Schallwellen der „White Negros“ (eine Wortschöpfung von Publitzer-Preisträger Norman Mailer) die eng geschnürte Moral-Zwangsjacke förmlich explodieren. Die Jugendlichen widersetzten sich von jetzt auf gleich dem inneren Gleichschritt der Elterngeneration und deren auf Gleichschaltung dressierten Lebensstil. Diese Elterngeneration träumte vom Italienurlaub, phantasierte von einer Freiheit, der Schnulzensänger Rudi Schurike die kitschige Unterzeile widmete: „Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt.“

Angetrieben vom Takt der neuen Zeit erprobte sich die Nietenhosenjugend in wüsten Saalschlachten, zerlegte das Mobiliar von Konzertstätten zu Kleinholz. Mopedbanden (Halbstarke) und Rockclubs lieferten sich handfeste Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Jugend geriet förmlich aus Rand und Band. Sie hatte offenbar die Botschaft der Erweckungsgottesdienste verstanden. Getaktet vom Hüfte befreienden Rock and Roll, intellektuell gezeugt von der Beat-Generation, der Schriftsteller-Clique um Kerouac, Ginsberg und Cassady, visuell genährt mit massentauglicher Zelluloidware aus Hollywood lagen die Fünfziger in den Geburtswehen der ersten, verrucht geschimpften Jugendbewegung. Die geborenen „Rebels without a cause“ „wissen nicht, was sie tun“, jammerten die Alten; sie verstanden einfach nicht, warum die Jugend rebellierte, denn gedanklich waren die gegnerischen Parteien voneinander entfernt wie Erde und Mond.

Fotografisch dokumentierten zwei Schweizer den gesellschaftlichen Zustand der Fünfziger, der von Repression, Kommunistenhatz und vom Kalten Krieg geprägt war. MAGNUM-Fotograf Rene Burri porträtierte „Die Deutschen“, Robert Frank „The Americans“.

Mit einem Guggenheim-Stipendium ausgestattet und Kerouacs „On the Road“ im Gepäck bereiste Robert Frank in einem alten Gebrauchtwagen die damals 48 Staaten der USA. Als Dokumentarist und später als Filmemacher der Beat-Generation, die ein lupenreines Außenseitertum auf literarisch hohem Niveau pflegten, visualisierte Robert Frank die dunkle Seite des American way of life. Und noch heute, exakt 50 Jahre nach Erscheinen des zuerst in Frankreich gedruckten Jahrhundertwerks, verstören Robert Franks geniale Bilder, über die Jack Kerouac in seinem Vorwort schreibt: „Wenn man diese Bilder gesehen hat, weiß man am Schluss nicht mehr, ob eine Jukebox trauriger ist als ein Sarg.“

Offiziell starb der Rock and Roll am 16. August 1976. Vereinsamt und körperlich verfettet, wurde der Leichnam des „King of Rock and Roll“ Tage später auf Graceland in Memphis/ Tennessee beigesetzt. Ein Schock für seine Gemeinde, weil sie rätselte, warum ihr Idol so plötzlich und unerwartet im Alter von 42 Jahren in die ewigen Jagdgründe gegangen war. Zyniker behaupteten, Elvis habe sich in seinem Cola-Brunnen ertränkt.

Ganz gleich, welches Gerücht nun stimmt, Tatsache ist, dass der Rock and Roll nicht totzukriegen ist. Davon zeugen die Pilgerscharen nach Graceland, die Hundertschaften an Elvis-Imitatoren, der Kult um den Hipster James Dean, „diesem existentialistischen Cowboy, dem schwulen Macho mit dem Fotoapparat, seiner Vorliebe für den Dachgarten des Museum of Modern Art …, Deans Mischung aus Schöngeist und Draufgängertum, seinem legendären Tod inklusive der Vorankündigung des Todes in so berühmten Images wie dem Probeliegen im Sarg …“ (Ulf Poschardt, Anpassen, Rogner & Bernhard, 1998)

Die Fünfziger sind gegessen, die Resteverwertung der zu Kultobjekten stilisierten Überbleibsel weiter im Gange. Dennoch: Welche ideellen Gemeinsamkeiten verbindet die Heutigen mit der Jugend von damals? Und: Wogegen rebellieren die Rockabillies, Teds, Betties 2008 oder haben sie tatsächlich keinen triftigen Grund, wie den Urvätern dieser ersten Jugendbewegung bereits in den Fünfzigern nachgesagt wurde? Wie viel Echtheit steckt in der vorgetragenen Wirklichkeit, in der lässig-exaltierten Gebärde, außer, dass die Autos tatsächlich so alt sind wie sie aussehen und nach dem Volltanken ausgetrocknete Tankstellen hinterlassen?

Ariadne zeigt den Ausweg aus diesem Labyrinth. Es sind die illustrierten Frauen in den Fotografien von Justyna Haronski und Jacqueline Scheibel, die im Gegensatz zu den realen Vorbildern von gestern die eigene Haut radikal zur Leinwand erklären und einen regelrechten Zeichenkrieg entfachen. Hierin zeigt sich der stilistische Bruch, der große Unterschied zu den Stereotypien der Referenzfrauen aus der Nostalgieepoche. Denn die neuen Betties positionieren sich direkt über ihr Äußeres in der ansonsten geschmeidigen Multioptionalgesellschaft, ohne ein halbgares „Eigentlich“, ein lauwarmes „Vielleicht“, ein vorsichtiges „ich könnte“ zu formulieren.

Auf die Fotografie übertragen erinnert der beiden Diplomandinnen praktizierte Dokumentarstilistik an Danny Lyon, vorausgesetzt, die Fotografien wären in schwarz-weiß abstrahiert worden und die Protagonisten wären Männer. Anderes Material zitiert subtil Martin Parr, wieder anderes, vor allem die vorgefundenen Stillleben, gehen in Ansätzen auf William Eggleston zurück.

Konsequent haben die Diplomandinnen zur Bearbeitung eines angelsächsischen Themas die passende Fotografie gewählt. Auf eine Formel gebracht: Sie sind nicht drinnen, nicht draußen, aber trotzdem dabei.

ZITIERTE FOTOGRAFEN:

William Eggleston

Ancient and Modern

Jonathan Cape 1992

Danny Lyon

Photo/Film

1959-1990

Edition Braus 1992

Robert Frank

Die Amerikaner

Einführung von Jack Kerouac

Scalo 1993

Martin Parr, Nicholas Barker

Signs of the Times

Cornerhouse 1992