HEMMUNGSLOS KITSCHIG

12. Juni 2008 | Von admin | Kategorie: FotografieDAVID LACHAPELLE (*1963)

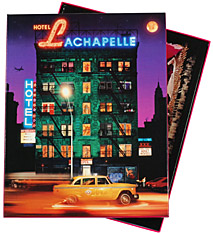

HOTEL LACHAPELLE, 1999, Edition Stemmle

Popism-Pope Andy Warhol (1928-1987) ist mal wieder an allem schuld. Der Legende nach soll Warhol Mitte der lustigen Siebziger, Anfang der Achtziger Jahre in der legendären New York Diskothek „Studio 54“ ein 17-Jähriger Rollschuhkellner aufgefallen sein, der nicht nur blendend aussah, sondern auch eine Vorliebe für derangierte Glamourfotografie besaß, wie sie Warhol in seinem Promi-Magazin INTERVIEW abzudrucken pflegte. Aus dem Gefallen wurde eine Zusammenarbeit, die aus jetziger Sicht den Grundstein für eine glänzende Karriere legte. Aus dem jungen Rollschuhkellner ist David LaChapelle geworden, berühmt für aufwändige Inszenierungen und berüchtigt für heftig krachende Farbfotografie mit großem Kreischfaktor. Ist LaChapelle nun im Jahre 1969 oder doch 1963 geboren worden, wie es in sich widersprechenden Angaben heißt? Andy Warhol, der sicher eine Antwort geben könnte, ist leider tot.

In David LaChapelles Kitschbilderkosmos spielen Gewalt, Sex, Blutvergießen, Zerstörung und nicht zuletzt der akzeptierte Sadismus eine zentrale Rolle. Immer nett verpackt in schreienden Farben, überdekoriert bis an die Schmerzgrenze des schlechten Geschmacks, drapiert mit prominenten Körpern der Bewusstseinsindustrie.

Da bildet der knalliggelb angestrichene elektrische Stuhl in einer nachgestellten US-Todeskammer das modische Umfeld für Schuhmode. In anderen Serien greift LaChapelle in die Trickkiste postmoderner und historischer Mythen, lässt „Tony Montana“ (Al Pacino in SCARFACE) im Mafiamilieu wüten, „Robert de Niro“ in den „Taxi Driver Series“, oder „Jesus“ diskutiert mit furchteinflößend aussehenden Homeboys aus South Central Los Angeles.

Im Kopf von David LaChapelle muss es qualmen. Kein Bildklischee ist ihm zu billig. Kein Tabu ihm zu heilig als dass er nicht daran rütteln könnte. Ob Comics, Computerspiele, Kino, Fernsehen, die Produkte aus der Coolness-Maschine Amerika, die komplette Kunstgeschichte sind ihm Fundgrube, aus denen er gnadenlos seine Bilder plündert. Nicht umsonst wird er der „Fellini der Fotografie“ genannt, der seinen Konsumenten blutgetränkte Wattebäuchchen auf die Augen gibt.

Nach dieser Vorgehensweise werden von LaChapelle gewalttätige Szenerien lecker aufgehübscht, dass niemand angesichts der gezuckerten „Katastrophenfotografie“ zurückgeschreckt und voller Abscheu wegschauen müsste. LaChapelles’ „Schockfotos“ amüsieren und faszinieren und man kann sie ohne mit der Wimper zu zucken im Bildgedächtnis abspeichern.

David LaChapelle ist der Hohepriester der Trash Photography. Allerdings fragt man sich schon, wer dieser LaChapelle tatsächlich ist, dem die Stars und Sternchen der Film-, Musik- und Unterhaltungsfabrik ehrfurchtsvoll die Zehnägel lackieren. Handelt es sich um ein Markenprodukt, dessen Image wie einst in Andy Warhols „Factory“ um eine Person konstruiert wurde? Und: Ist der einstige Rollschuhkellner überhaupt Fotograf? Falls nein, worauf einiges hindeutet, was ist er dann?

In dem Dokumentarfilm ZUCKER FÜR DIE AUGEN (2002) über David LaChapelle wird seine Arbeitsweise deutlich. Der Fotograf beschäftigt eine ganze Armee an Stylisten, Visagisten, Foto-Assistenten, Raumausstattern, Beleuchtern, Photoshop-Experten, die für seine wilden Ideen die Plattform installieren und die Ergebnisse marktgerecht aufbereiten, bis ein echter oder ein wahrer LaChapelle herauskommt. Wer weiß da schon zu unterscheiden?

Sein erster Foto-Assistent stellt an der Kamera Blende und Zeit ein, ahnt im Voraus, welchen Bildausschnitt der Meister gerade bevorzugt. Angeblich könne LaChapelle weder Weitwinkel- noch Normalobjektiv voneinander unterscheiden. Solche Belanglosigkeiten interessierten ihn nicht. Damit müssen sich andere herumschlagen. LaChapelle interessiert einzig der optische, hässlich-schöne Reiz eines Bildes, die plakative Oberfläche, auf der sich verdichtete Szenarien wie in einem Hollywood-Alptraum abspielen. Querbeet zitiert LaChapelle die Kunstgeschichte rauf und runter, verbindet Pop-Art-Objekte im Stile von Claes Oldenburg mit Versatzstücken aus der Pornoindustrie, thematisiert an seiner Muse Amanda Lepore ironisch treffsicher die Transsexualität im Kontext überbordender Weiblichkeit als Ausdruck von autoerotischem Lustgewinn. Gerne fotografiert LaChapelle Modelle in einem zeitgenössischen Körperdesign, sichtbar gestählt vom Eisenstemmen, gepimpt auf den Operationstischen der Schönheitschirurgen. Als Kontrast dazu wählt LaChapelle adipöse Rubensgestalten, die in Kombination mit öligen Adonissen seinen Inszenierungen einen surrealen Anstrich verleihen.

Seine Gier nach visueller Nahrung scheint unersättlich. Eine Assistentin hütet einen Schrankkoffer und karrt darin tonnenweise Kunstbände von einem Set zum nächsten. Aus diesen Inspirationsquellen schöpft David LaChapelle seine Ideen an die Oberfläche der Werbeindustrie, wo doch alles so schön flach ist, wie Lehrmeister Andy Warhol in seiner Philosophie von A nach B und wieder zurück behauptete: „Seht euch nur die Oberfläche meiner Bilder, meiner Filme und meiner selbst an, da habt ihr mich. Es ist nichts dahinter.“

Dass jeder in seinem Leben 15 Minuten berühmt sein werde, so der zweite große Hauptsatz des Connaisseurs prominenter Halbwertzeiten, hat David LaChapelle widerlegt. Als einer der weltweit zehn führenden Modefotografen sitzt der 45-Jährige heute selbst am Drücker, wer zur Passage durch das Drehkreuz ins LACHAPELLE LAND (1996) ein Visum erhält.

Wenn die Reichen, Schönen und Berühmten einen neuen Auftritt zur Imagepolitur brauchen: LaChapelle buchen. Sei es Paris Hilton, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Pamela Anderson, Jay-Z, Outkast oder Christina Aguilera – LaChapelle lässt im Farbrausch die Puppen tanzen. Normalerweise müsste vor seinen Bildern im Betäubungsmittelgesetz gewarnt werden: sie reizen die Netzhaut, ohne den Verstand in Bewegung zu setzen. Und als Draufgabe zum Verzehr des Augenkaugummis lässt LaChapelle auch in seinen weiteren Coffee Table Books HOTEL LACHAPELLE (1999), ARTISTS & PROSTITUTES (2006) und HEAVEN TO HELL (2006) das legendäre „Studio 54“ wieder auferstehen; für all jene, die damals nicht an den knurrigen Türstehern vorbeikamen. Andy Warhol wäre begeistert.

HEAVEN TO HELL, 2005, Taschen-Verlag

Die Überraschung war perfekt, als LaChapelle für sich das Dokumentarfilmfach entdeckte. Was sollte das werden? Wie Paris Hilton ihr Schoßhündchen spazieren führt und dabei niederfrequent mit interessanten Leuten plaudert? Stattdessen geht LaChapelle auf Tauchstation in den südlichen Bezirk von Los Angeles, wo Jugendliche in der Regel vor der Berufswahl stehen, entweder Bandenmitglied oder arbeitslos zu werden; häufig führen beide Karrieren geradewegs in den Knast.

Im Sonnenstaat von Gouverneur „Arni“ Schwarzenegger reguliert das privat finanzierte Gefängniswesen die Sozialpolitik. Ist es Zufall, dass der überwiegende Teil der Gefängnisinsassen in Kalifornien aus den Bevölkerungsgruppen der Afroamerikaner und Latinos kommen? In diesem gesellschaftlichen Klima, Lichtjahre vom schicken Beverly Hills und der Illusionsfabrik Hollywood entfernt, etablierte sich in South Central von Los Angeles ein neuer, ekstatisch rasant vorgetragener Straßentanzstil, dem sein Erfinder „Tommy the Clown“ den Zirkusnamen „Clowning“ gab.

Bunt angemalt und mit einer wummernden Musikanlage ausgerüstet zieht „Tommy“ im Clownkostüm durch die Wohnquartiere der Afroamerikaner in LA und animiert sie zum Tanz, anstatt sich aus Frust mit Drogen zuzuknallen oder gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Dieses von „Tommy the Clown“ initiierte Sozialarbeiterprogramm faszinierte David LaChapelle, denn aus dem „Clowning“ entstand das politisch-religiös konnotierte „Krumping“, das wiederum eine Mischung aus Strip Dance, Athletik, gezähmtem Straßenkampf, spiritueller Selbstvergessenheit, vor allem aber einen hohen Grad an Wut und Körperbeherrschung voraussetzt.

Im Videoclip zu „Dirty“ von Christina Aguilera, (Regie: LaChapelle) rücken die „Krumper“ zum ersten Mal als Hintergrundtänzer ins Rampenlicht des Showbizz. Kurz darauf buchte Madonna sie für den Videoclip zu „Hung up“. Parallel dazu sind LaChapelles Dreharbeiten zu RIZE (2005) im Gange. Darin ergründet er dokumentarisch den Ursprung dieses neuen Straßentanzes, der von seinen politischen Wurzeln auf die so genannten Rodney King Riots in Los Angeles von 1992 zurückgeht. Und schließlich in einem Popkulturspektakel der „Battle Zone“ kulminiert, der Tanzbodenschlacht zwischen „Clowns“ und „Krumper“, das die Luft in der Veranstaltungshalle brennen lässt.

David LaChapelle hat mit RIZE die Geschichte der Pop Art um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben. RIZE hat neben BEAT STREET das Zeug zu einem Kultfilm, denn für die Straßentanzszene ist damit ein weiterer Beweis erbracht, dass die wichtigsten Neuerungen im modernen Tanz auf der Straße entstehen und nicht wie im akademischen Milieu zu gern behauptet, in den Tanzstudios der Hochschulen.

Die RIZE-Akteure: „Lil C“, „Miss Prissy“, „Tight Eyez“, „Tommy the Clown“ und die anderen Tänzer können sich heute die Jobs aussuchen. In Europa, Asien und den USA sind ihre Workshops ausgebucht. Als Background Dancer und Choreographen sind sie gefragter denn je. Daran haben die Fotografien, Videoclips und der Dokumentarfilm RIZE aus David LaChapelles „Factory“ mit Niederlassungen in New York und Los Angeles einen erheblichen Anteil. Der Meisterschüler von Andy Warhol gibt der Hölle auf Erden den nötigen Glamour: getreu Warhols Pop-Art-Axiom: „All is pretty.“