Geert van Kesteren

14. Januar 2010 | Von admin | Kategorie: Fotografie

Man kann sich meinetwegen den Bauch vor Lachen halten, wenn ich die Aussage treffe, dass sich die Fotografie in der vergangenen Dekade in allen Bereichen geändert hat. Der lauwarme Satz zeugt weder von Unkenntnis der aktuellen Fotografieauffassung, viel mehr steckt darin die Aussage, dass die Kraft, die von einer Fotografie ausgehen kann, ungebrochen ist, dass Fotografie bewegt, selbst wenn die vorgefundenen Bedingungen allem anderen gleichen als einem entspannten Aufenthalt im Club Mediterrane.

Fotografie als Waffe gegen das Unrecht einzusetzen ist ebenfalls ein Satz aus der Prähistorie des Mediums. Unrecht gibt es weltweit zu viel. Es wird dem westlichen Konsumenten zwischen Werbepausen in fein portionierten Häppchen verabreicht, damit er ohne dabei sein gutes Gewissen mit schlechten Nachrichten zu belasten seinem Jagdinstinkt als Schnäppchen-Waidmann folgen kann. Auf wessen Kosten der größte Nutzen aus den Wühltischen gezogen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Dieses Blatt füllen, um ein Wort von Frans Fanon zu gebrauchen, »Die Verdammten dieser Erde« auf ihren Anklageschriften gegen die Beutezüge der Kolonialstaaten. Es ist hinreichend bekannt, wie selbstgewiss der von Konsumartikeln gepämperte Westler auf den Schultern der Verdammten seine Neurosen »asymmetrisch demobilisiert« und sein Anspruchdenken für ein Naturgesetz hält, das allein ihm zusteht.

Eingebettet

Bei ihrem Beutezug nach der kapitalistischen Nährlösung Erdöl haben die Kolonialstaaten an alles gedacht. Besonders liegt ihnen daran, den unbequemen Berichterstattern die Arbeit zu erschweren. Zu tief klafft noch die offene Wunde Vietnam im Militärkörper, als den Berichterstatter der freie Zugang zu den Gefechtsplätzen gegen den kommunistischen Feind gewährt wurde. Für den Militärkörper ist das ein Trauma, das bis heute noch nicht ausgeträumt ist. Zu oft haben ihm die Berichterstatter in die Suppe gespuckt, dem Militärkörper den ganzen Widersinn seines Tuns auf düsteren Schwarzweiß- und ungeschminkter Farbfotografie vor Augen geführt.

Vom Kontrollzwang besessen haben die Propaganda-Strategen den im Militärkörper »eingebetteten« Berichterstatter ausgedacht. Ein Angstreflex, um ein zweites Vietnam zu verhindern? Ein zweites My Lai, wo der Militärkörper ein Massaker an der Zivilbevölkerung anrichtete, können die Propaganda-Strategen offenbar nicht gebrauchen. Ein weiteres angerichtetes Elend brühwarm in den Abendnachrichten zu servieren, könnte die öffentliche Meinung kippen lassen.

Einen wesentlichen Umstand haben die Strategen allerdings außer Acht gelassen: Die Fotografie und deren Rezeption hat sich in der vergangenen Dekade wesentlich geändert. Die Verbreitung von Mobiltelefonen, Video- und Digitalkameras und nicht zuletzt der Zugang zum Netz haben Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die kaum noch zu kontrollieren sind.

Ist der klassische Berichterstatter in der Rolle des distanzierten Beobachters, haben Soldaten und Zivilbevölkerung als unmittelbare Akteure und Betroffene die Gelegenheit, ihre Alltags-Sichtweise darzustellen und entsprechend zu verbreiten. Diese Aufnahmen haben nichts Welterklärerisches, Inszeniertes, zeigen keine durch den Zensurfilter gereinigte Schönfärberei. Sie zeigen einfach subjektive Ausschnitte vom Kriegs-Alltag, die aus der Sichtweise von professionellen Berichterstattern mit Spam vergleichbar sind. Im Verwertungsprozess der auf »harte Fakten« trainierten Bildverwerter hat dieses »Dosenfleisch« zu wenig Geschmacksverstärker.

Vor diesem Hintergrund hält Martin Parrs eineiiger Zwillingsbruder im Geiste, der Autor und Publizist Gerry Badger die Publikation »Baghdad Calling« des Niederländers Geert van Kesteren für eines der zehn wichtigsten Fotobücher des vergangenen Jahrzehnts. Ist das jetzt einzig eine massive Aussage, um eine Wegmarke im Fotobuch-Dschungel zu setzen, eine bloße Behauptung, die jeglicher Grundlage entbehrt? Wie ist die vermeintliche Leichtigkeit von »Baghdad Calling« in den Zusammenhang mit den inhaltlich tonnenschweren Publikationen des klassischen Fotojournalismus zu stellen, den niemand anderer als Ute Eskildsen in einem Seemannsgrab den Fischen übereignete? Irrt Gerry Badger mit seiner Einschätzung oder hat Ute Eskildsen bei der Konzeption der Ausstellung »Reste des Authentischen« von 1986 zu tief in die Glaskugel geguckt?

Dass der Fotojournalismus tot wie Fischfutter sei, so meine Ausdeutung von Eskildsens dogmatischer Aussage, ist längst widerlegt. Das Genre wird jetzt unter der verwaschenen Bezeichnung Dokumentarfotografie subsumiert, selbst wenn die Trennlinie zwischen schnödem Fotojournalismus und museal geadelter Dokumentarfotografie bis zur Kenntlichkeit entstellt ist.

Dennoch hält Eskildsen beharrlich an ihrer Propaganda fest: Dass sinngemäß eine auf die Größe von Schlachtengemälden digitalisierte Langeweile, die unter Spekulanten Applaus findet und den Nacheiferern ein gutes Gefühl unterjubelt, das Wesen der Fotografie widerspiegele.

Die Erdkugel hat sich seit 1986 einige Mal gedreht. Sie hat im Korsett der Beharrlichkeit festgezurrte Vorstellungen weggespült und neues Gedankengut entstehen lassen. Es ist längst an der Zeit, dass dieses neue Gedankengut von der Essener Tempelhüterin zur Kenntnis genommen wird.

»Baghdad Calling - Reports from Turkey, Syria, Jordan and Iraq« des niederländischen Fotojournalisten Geert van Kesteren ist unprätentiös auf Zeitungspapier gedruckt. Versehen mit Textpassagen vermitteln die farblich flauen Handyfotos von irakischen Flüchtlingen einen Eindruck von einer Lebenswirklichkeit, die im klassischen Verwertungsprozesses kaum eine Chance hätten, zwischen zwei Buchdeckeln gedruckt zu werden, geschweige denn, von einer Galerie, einem Museum für ausstellungswürdig befunden zu werden. Woher, muss man fragen, kommt diese scheinbare Rückentwicklung zur Unperfektheit. Widerspiegelt sich darin eine Sehnsucht nach Echtheit, die von Baudrillard und seinen Kollegen in den 1980er-Jahren für inexistent erklärt worden ist? Ist es ein Zeitbefund, eine visuelle Antithese gegen die geleckte Monstrosität der Gurskys?

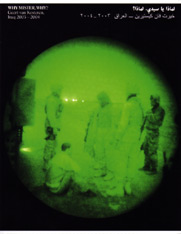

van Kesterens Why Mister, Why?

Die an »Baghdad Calling« gerichteten Befragungen sind vielfältiger als nach der ersten Durchsicht angenommen. Ein paar Atemzüge später fragt man sich in dritter Lesung, wofür van Kesteren plädiert. Ist sein Buch ein Abgesang auf die Kriegsfotografie im Stil von Capa, McCullin, Nachtwey? Ist das Buch eine niedrigtemperierte Fassung von Peress »Telex Iran«? Welchen Sinn macht das verwendete Zeitungspapier? Will Geert van Kesteren subtil auf die Halbwertzeit von Tageszeitungen hinweisen, in denen Handyfotos von geflüchteten Irakern sowieso keinen Platz finden?

Die konservative Vorstellung von Fotografie ändert sich aufs Neue. Ob Gerry Badger sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, »Baghdad Calling« sei eines der zehn besten Fotobücher der Nuller-Jahre – man wird sehen. Vielleicht instrumentalisiert er das Buch auch nur für die schlichte Aussage, dass er den Angriffskrieg gegen den Irak strikt ablehnt. Zumal die im Kopf bleibenden Bilder aus der Folterstätte Abu Ghraib kommen. Sie zwischen zwei Buchdeckel zu pressen, das wäre doch mal eine Aufgabe für den versierten Publizisten Gerry Badger.